Instants

Instants

d’expériences

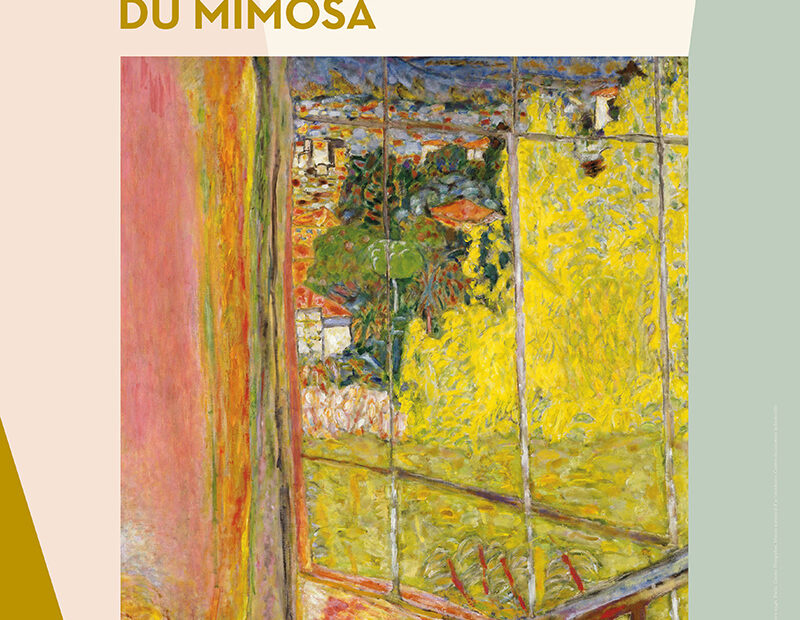

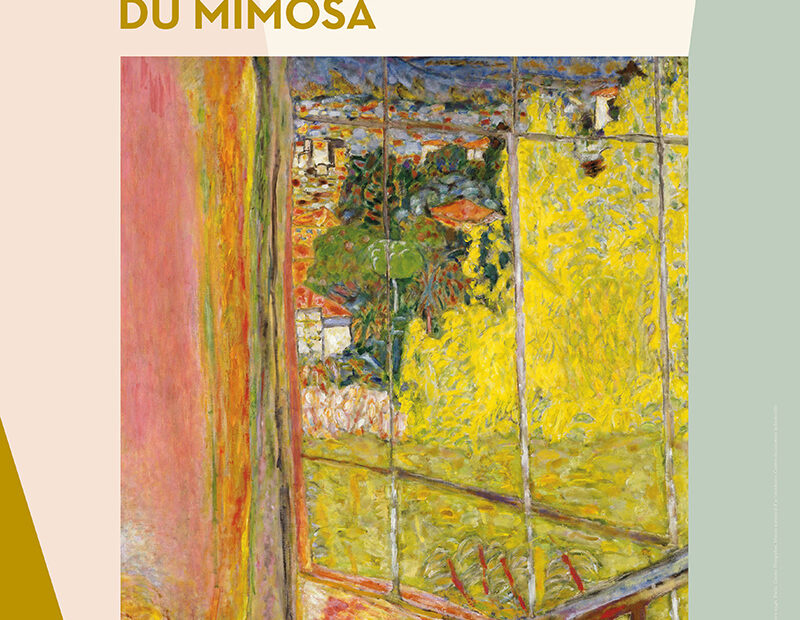

Succombez au charme et à la douceur de vivre du Cannet Côte d’Azur, véritable terrasse ouverte sur la mer méditerranée !

Agenda

Succombez au charme et à la douceur de vivre du Cannet Côte d’Azur, véritable terrasse ouverte sur la mer méditerranée !

#LeCannet

Suivez-nous !